Конфетки-бараночки

Говорим о хлебном бизнесе в купеческом Рыбинске

Дом Седова

«Юношеские воспоминания о Рыбинске заключаются в съестных припасах, а именно о пекарне Седова, где пекли самые лучшие в мире французские булки».

Так в 1992 году писал 86-летний потомок рыбинских купцов Рябининых, покинувший родину в 1918 году и с тех пор живущий в США. Запах хлеба из детства моментально переносил пожилого американца на родные рыбинские улочки, где он мальчишкой бегал с друзьями по Крестовой мимо дверей нарядной булочной Седова.

Артемий Седов

23 пекарни, 87 булочников

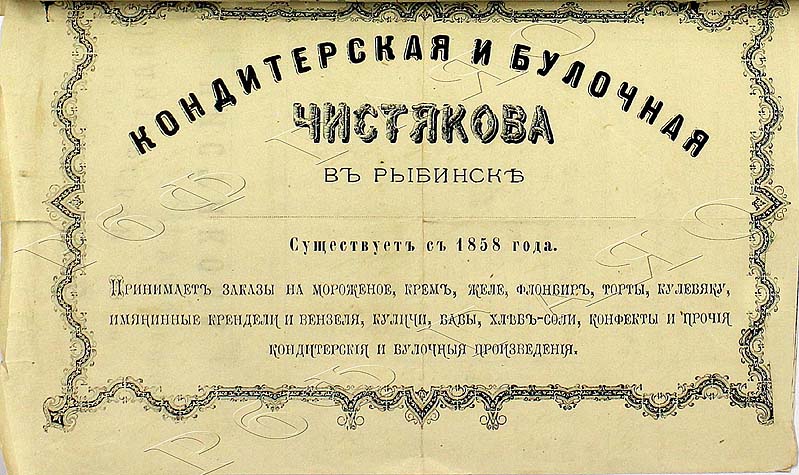

Хлебобулочный бизнес в Рыбинске был очень развит. Горожане, очевидно, любили похрустеть свежей корочкой. Так, в 1890 году работали 23 пекарни, 14 из них – на Крестовой. В этом же году подсчитали всех пекарей. До революции эта профессия имела много специализаций. Булочник пек сдобу из пшеницы, хлебный пекарь создавал ржаной бородинский и пеклеванный, кондитер изготавливал пирожные. Отдельно выделяли пряничников и крендельщиков. Последние трудились в крендельных куренях – пекарнях, где готовили сдобные баранки, бублики и даже конфеты.

— В рыбинском хлебопекарном цехе числятся 87 пекарей, 122 их подмастерья, 15 их учеников. Четыре крендельщика, 12 их подмастерьев, 4 их ученика. Три кондитера. Восемь булочников, 8 их подмастерьев. Один пряничник, 6 их подмастерьев и 4 ученика, — перечисляет архивариус Елена Ваганова из рыбинского филиала Госархива.

Подсчитали и техперсонал, который обслуживал пекарни в Рыбинске. В 1890-м хлебные печи налаживали семь печников и 9 их подмастерьев, один трубочист и 8 его подмастерьев. А в перечне рыбинских профессий встречаются экзотичные должности: «торговка черствыми булками», «завертывал карамель из куреня».

Пекарня

Сегодня широко известен булочник Артемий Седов, вологодский крестьянин, построивший напротив Хлебной биржи роскошный особняк в стиле модерн с круглой башенкой на углу. Но в источниках встречаются и другие пекари Рыбинска.

В первой российской переписи 1897 года упомянут 43-летний Фирс Яковлевич Сажин, бывший помещичий крестьянин Пошехонского уезда. Он владел в Рыбинске солидным крендельным куренем на углу Крестовой и Нижне-Новой (Луначарского). В домохозяйстве Сажина насчитывалось 50 человек. Среди них значились пряничный мастер с учениками, пекарь, крендельщики с подмастерьями.

Владели пекарнями женщины. С 1847 года торговала в Рыбинске мещанка Лариса Ивановна Аксенова. «Производство у нее крендельное и хлебное, 15-25 рабочих. Годовой оборот – 25–30 тысяч рублей», — поясняет архивариус.

Ларек с баранками и сушками

Встречаются и совсем небольшие предприятия. Так, крохотной пекарней владел Иван Алексеевич Сахаров, крестьянин Рыбинского уезда. «Торгует в Рыбинске с 1876 года. Шесть рабочих, годовой оборот – 5 тысяч рублей».

Всего двое рабочих трудились в пекарне Александра Ивановича Ласточкина. Доход пекарни составлял 12-15 тысяч рублей в год. Впрочем, Ласточкин увлекался музыкой, а хлебный бизнес лишь позволял его семье оставаться на плаву. Он владел двумя музыкальными магазинами – в доме Зимина на Крестовой и на ул. Бабарыкинской (Плеханова). И фортепьянной мастерской в собственном доме на Волжской набережной, где настраивал и чинил инструменты.

Но у небольших пекарен было преимущество: они не выпекали хлеб про запас, булки не залеживались, их сразу расхватывали горожане, ценившие местную выпечку – свежую, хрустящую, ароматную. А когда стали проводить промышленные выставки, именно маленькие производства зачастую брали медали.

Так, в списке награжденных на рыбинской ремесленно-промышленной выставке 1887 года есть уже знакомые нам представители хлебопекарного цеха. Бронзу получили пряники Ивана Сахарова, крендели Ларисы Аксеновой, белый, пеклеванный и черный хлеб Александра Ласточкина.

Выше всех из рыбинцев отметили Артемия Седова, который за 12 лет до этого переехал в Рыбинск. Малую серебряную медаль получили его белый хлеб простой, сдобный, весовой. И та самая французская булка, о которой с такой тоской вспоминал потомок купцов Рябининых.

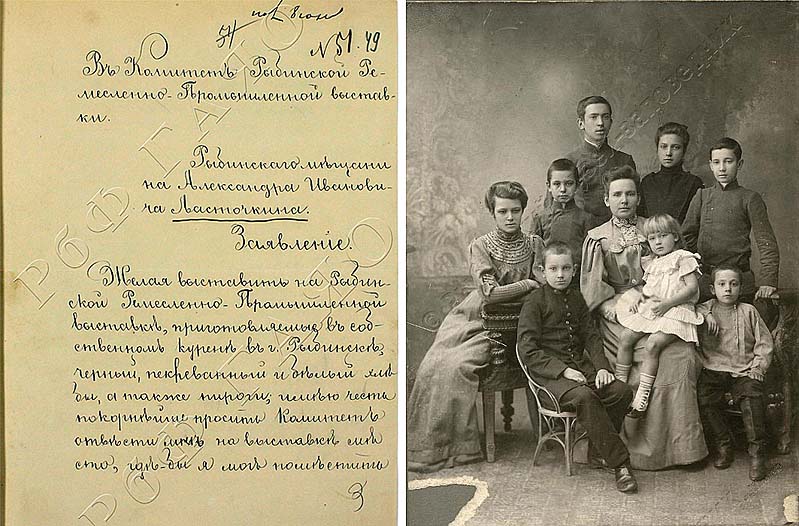

Заявление пекаря Александра Ласточкина на участие в рыбинской промышленной выставке / Семья булочника Ласточкина

Печем без выходных

Насколько был тяжел труд пекаря? Самим рабочим он казался невыносимым: они трудились по ночам, в жаре и чаду печи, часто угорали в духоте без вентиляции. Тяжелое тесто приходилось месить вручную в квашне коротким веслом.

Редкое производство было механизировано. К началу Первой мировой войны в России было лишь несколько крупных хлебозаводов, работавших на армию: в Москве, Петербурге, Кронштадте. Сотни тысяч обычных горожан обеспечивали хлебом мелкие кустарные пекарни, где трудились крестьяне из ближайших сел.

— Армия безработных, дешевизна рабочих рук позволяли владельцам хлебопекарен получать громадные прибыли за счет эксплуатации трудовых ресурсов, не прибегая к техническому переоборудованию предприятий, — поясняет архивариус Елена Ваганова. — Рабочий день пекаря длился 12–14 часов, а перед праздниками и по 18–20 часов. Средняя зарплата пекаря составляла 10-15 рублей в месяц.

Совсем по-другому видел труд пекарей и булочников владелец рыбинской пекарни Артемий Седов. Он выступал против введения выходных для пекарей и кондитеров.

Речь о выходных для ремесленников зашла перед Всероссийским съездом по ремесленной промышленности, который созывался в Санкт-Петербурге 14-20 марта 1900 года. Рыбинцы, как и все жители России, разрабатывали темы для обсуждения на съезде. Седов входил в рыбинскую комиссию, где их выдвигали. И вот, «комиссия решила, что все ремесленники должны отдыхать по воскресеньям, двунадесятым и местным праздникам».

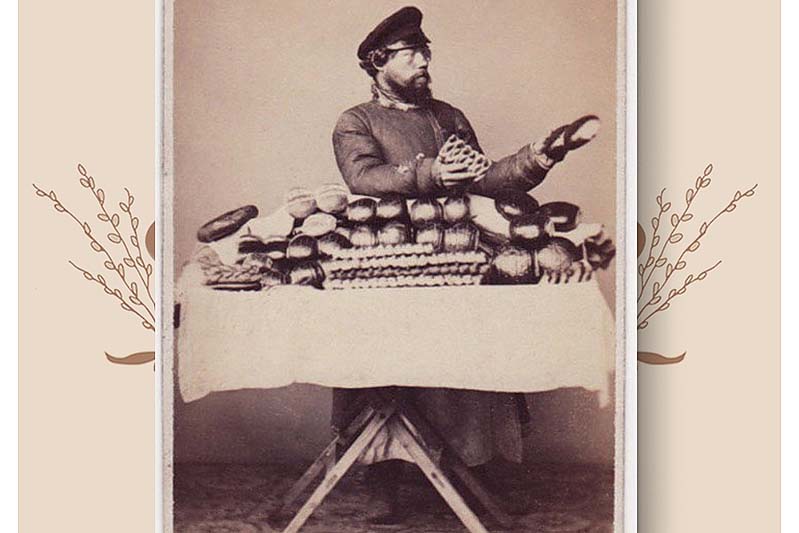

Булочник, начало XX века

Это вызвало у рыбинского пекаря бурную реакцию. На экстренном собрании ремесленного общества Седов заявил, что пекари могут и должны обходиться без выходных – мол, профессия слишком важная для населения и не такая уж тяжелая физически.

«Я близко стою к этому делу и знаю его производство. Пекари и хлебники пользуются, сравнительно с другими ремесленниками, достаточно свободным временем не только в праздники, а даже ежедневно. Рабочее время хлебного пекаря, работающего на одну печку, – от 3-х до 6 часов утра, на две печи – от 3-х до 9 часов утра. Остальное время до 8 часов вечера он ежедневно свободен. В 8 вечера, для ставки новой опары, он занят всего лишь полчаса. Следовательно, пекарь работает 6,5 часов в сутки.

Булочник работает ежедневно от 7 часов вечера до 12 часов ночи, т. е. 5 часов в сутки. Мне кажется это настолько легким трудом, что нет основания к освобождению их от работы по воскресным и праздничным дням».

Далее Седов пояснял, что при введении выходных для пекарей горожане и гости Рыбинска останутся без свежего хлеба, и даже черствый хлеб достать будет невозможно.

«Праздничный отдых для хлебопеков и булочников повлечет неудобства — как для местных жителей, так и для приезжающих в Рыбинск. В праздники и выходные они не только будут лишены возможности приобрести мягкий хлеб, но едва ли смогут рассчитывать достать и черствый. И все буфетчики пароходов ежедневно делают запас хлеба в Рыбинске, что тогда они делать не смогут. Точно так же и все гостиницы будут оставлены без свежего хлеба и булок».

Что на сей счет думали сами пекари, часами стоявшие у раскаленной печи, история покажет спустя 17 лет.

К сожалению качество хлеба ,особенно ржаного ,продаваемого в сетевых магазинах Рыбинска,мягко говоря не очень.

А меня памятный вкус пирожков с мясом и ливером по шесть и пять копеек, тортики тогдашней рыбинской кондитерской фабрики ,ну, ещё газировка и мороженое, переносят в детство. Хлеб тоже помню: вкусный и теплый из хлебного магазина в бывшей мельнице Шутова на углу Свободы и проспекта Ленина.

Мельница Шустова.

Наверное они не добавляли тогда «улучшителей» из разного говна как Атрус, Дружба и минипекарни.